令和7年度

丹羽文雄記念室行事

没後20年を節目に、原作映画上映会や講演会を行います。

| 日 付 | 時 間 | 参加費 | 対 象 | 定 員 | 場 所 | |

| 映画上映会 「人間模様」 1949 年 監督: 市川崑 主演: 上原謙 約89 分 当日受付制(先着順) |

4月19日(土) | 10:00 ~12:00 | 無料 | 一般 | 50人 | 講座室 |

| 講演会 丹羽多聞アンドリウ 氏 プロデューサー、近畿大学客員教授、前BS-TBS エグゼクティブ局長、 丹羽文雄の孫 事前申込制 |

10月19日(日) | 14:00 ~15:30 |

事前申込みの方法

丹羽文雄記念室行事

没後20年を節目に、原作映画上映会や講演会を行います。

| 映画上映会 「人間模様」 1949 年 監督: 市川崑 主演: 上原謙 約89 分 当日受付制(先着順) |

||||||

| 4月19日(土) 10:00 ~12:00 参加費:無料 対象: 一般 定員: 50人 場所:講座室 |

||||||

| 講演会 丹羽多聞アンドリウ 氏 プロデューサー、近畿大学客員教授、前BS-TBS エグゼクティブ局長、 丹羽文雄の孫 事前申込制 |

||||||

| 10月19日(日) 14:00 ~15:30 参加費:無料 対象: 一般 定員: 50人 場所:講座室 |

事前申込みの方法

四日市市立博物館常設展示室3階にある丹羽文雄記念室を紹介します。記念室は、文化勲章受章作家で、四日市市名誉市民の丹羽文雄(1904~2005)の業績を、永く伝えていくことを目的として、平成18(2006)年12月9日にオープンしました。

丹羽文雄は、明治37(1904)年に四日市市浜田の真宗高田派佛法山崇顕寺(そうけんじ)に生まれ、宗教家として歩むはずでした。しかし、文学への志を断ちがたく、生母をモデルとした「鮎」の好評を機に昭和7(1932)年、家出のかたちで上京しました。昭和10年代(1935~1944)には、時代を代表する中堅作家としての地位を築き、その後、半世紀にわたって常に第一線の作家として活躍しました。特に、戦後は数多くの話題作を次々と発表しました。

まず、昭和22(1947)年に、『厭(いや)がらせの年齢』を発表、その表題は流行語ともなりました。現在大きな社会的課題となっている高齢者の問題をいち早く取り上げたものでした。

昭和30(1955)年前後に相次いで発表した『靑麥』と『菩提樹』では、住職であった父と自己を見つめることで浄土真宗における救いを模索し、昭和41(1966)年に完成した『一路』によって『歎異抄』的世界を描破しました。それと同時に、浄土真宗の寺院に生まれたことの意味を確かめるように、『親鸞』の執筆に向かいました。そして、その後十数年間にわたって、『親鸞』、『蓮如』と書き継ぎ、ついに宗教文学の頂点を示したのでした。

その間、芥川賞をはじめとする各種文学賞の選考委員、日本文藝家協会理事長兼会長などを歴任し、文壇の発展のみならず、文学者のための社会保険制度の創設など社会的な面でも尽力しました。

また、私費を投じて同人誌「文学者」を発行し、後進の育成にも努めました。丹羽によって育てられた文学者が、戦後文学の一翼を担ってきたといっても過言ではありません。

このような丹羽文雄の作風と人柄を、多くの人々に知っていただくことで、丹羽文学を愛する人々の輪が、より大きく広がっていくことを願っています。

プロローグ

数々の名作、話題作を生み出した書斎机と、丹羽文学の集大成である『親鸞』、『蓮如』を執筆するに際して参考にした図書を展示しています。

丹羽文雄愛用の書斎机

文壇での衝撃的なデビュー

丹羽文雄は、幼い時に別れた母の情痴を第三者の眼でもって描いた「鮎」で文壇に迎えられました。丹羽のデビューは衝撃的なものであったと言われています。

このコーナーでは、処女作品集である『鮎』をはじめ、旧制中学時代に書いた小説原稿、文壇登場期の貴重な原稿など、初期の作品を展示しています。

『鮎』【左】と母こうと丹羽文雄【右】

丹羽文学の広がりⅠ

「昭和」とともに歩んだ丹羽文学の主要作品を紹介します。中央公論文芸賞を受賞した『海戦』、戦後流行語ともなった『厭がらせの年齢』、宗教文学の三部作ともいえる『靑麥』、『菩提樹』、『一路』などの初版本を展示しています。

『靑麥』【左】と『菩提樹』【右】

丹羽文学の広がりⅡ

丹羽文学に転機をもたらすことになった『遮断機』の初版本をはじめ、『厭がらせの年齢』、『菩提樹』の外国版を展示しています。

また、『丹羽文雄文学全集』(28巻)、『丹羽文雄文庫』(25巻)などの丹羽文雄作品を展示しています。

英語版『菩提樹』【左】と丹羽文雄50歳前半頃【右】

丹羽文雄と「文学者」

習作時代に同人誌発行の苦労を重ねていた丹羽は、文学を志す若い人のために、戦後二十数年間にわたって、文芸雑誌「文学者」の発行を支援してきました。

「文学者」からは、瀬戸内寂聴(文化勲章)、近藤啓太郎(芥川賞)、河野多惠子(芥川賞)、津村節子(芥川賞)、新田次郎(直木賞)、吉村昭(太宰治賞)、竹西寛子(田村俊子賞)などの文学賞受賞者を輩出し、丹羽によって育てられた人たちによって戦後文学の一翼が担われたのでした。

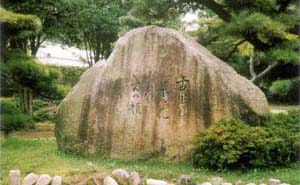

丹羽が中心となって進めた社会的な活動として、小説家や画家などの芸術家のための健康保険組合の創設や、「文学者の墓」の建立があります。

「文学者の墓」は、流行作家であった人だけではなく、一、二作しか書けなかった人も、日本の文学に貢献した人として同じように祀るもので、作家名と代表作が刻まれています。

丹羽文雄の墓碑には、代表作として「鮎」が選ばれています。

再現された丹羽邸玄関部分【上】と文学者の墓【下】

応接間(再現)

丹羽邸応接間

丹羽文学の広がりⅢ

少年の頃から、自身の袈裟姿を友人に見られることを恥ずかしく感じ、小説家となってからも、自己の文学にとって仏教は邪魔なものとしていた丹羽が、母の死をきっかけに、本格的に『親鸞』に取り組むようになりました。そのことを通して、凡夫である自身も親鸞が示した救済の道を歩んでいたことに気づくのでした。

『親鸞』【上】と『蓮如』【下】

記念室や鵜の森公園にある丹羽文雄の句碑など、丹羽文雄の足跡を市民がたどり、まちの文化の再発見ができるように案内する市民ボランティアです。

案内ルート

1 所要時間 記念室+約30分

記念室(博物館)

→句碑(鵜の森公園)

→崇顕寺(浜田町)

2 所要時間 記念室+約60分

記念室(博物館)

→句碑(鵜の森公園)

→崇顕寺(浜田町)

→鵜森神社・泗翠庵(鵜の森公園)

ご希望日の案内は…

ご希望日の2週間前までに お申し込みください。ただしグループでのお申し込みとさせていただきます。

申し込み先

博物館(059-355-2700)

案内は無料です。ご希望に添えない場合もあります。

語り部に会える日

現在、新型コロナウィルス感染症に対する国内状況により活動日を確定することが困難なため、当面の間、未定といたします。

「古里は 菜の花もあり 父の顔」の句【上】と碑語り部による案内【下】