○四日市市公共下水道条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の種類)

第2条 アパート又は集団住宅の排水設備を2戸以上が共用していても四日市市水道事業給水条例施行規程(昭和35年四日市市水道管理規程第2号)第22条の2により共用給水装置とみなされない場合は、排水設備も共用とみなさない。この場合において、排水量は同条の規定に準じて適用する。

(排水設備の種別の変更)

第3条 共用の排水設備であっても使用戸数が1戸に減少したときは、その期間だけ専用の排水設備とみなす。

2 前項の申請者が工事の変更又は取り消しをしようとするときは直ちにその旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

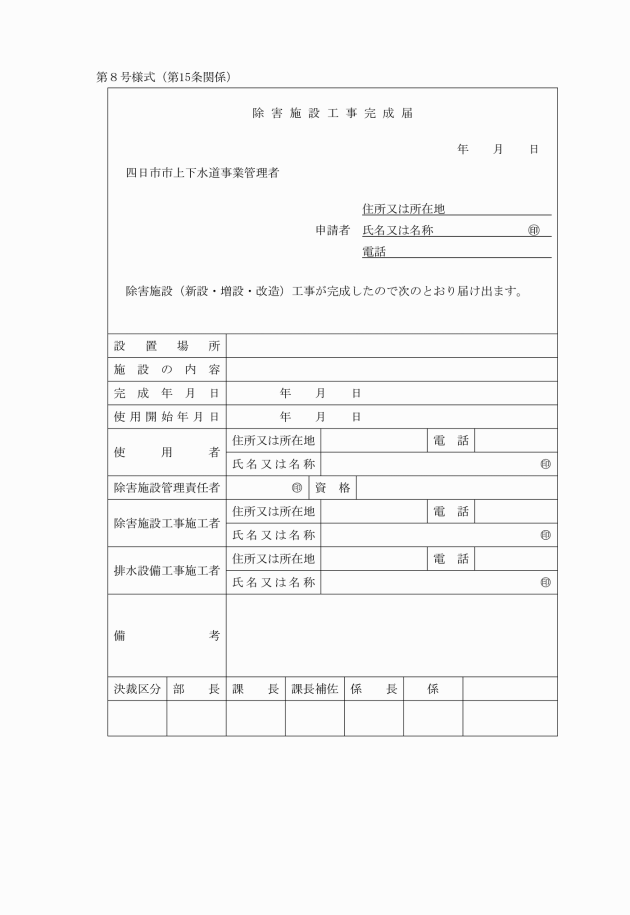

(除害施設管理責任者の業務)

第5条 条例第14条の2第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道に排除する下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(除害施設管理責任者の資格)

第6条 条例第14条の2第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者であること。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年三重県条例第7号)第103条に規定する公害防止担当者に選任されている者

(3) 除害施設の設置者の申請により管理者が適当と認めた者

(利害関係人の承諾書の提出)

第7条 排水設備の新設、増設、変更、修繕及び撤去の工事をしようとする者で管理者が必要と認めたときは、次の各号に掲げる利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。

(1) 他人の家屋又は土地内にあるいはこれ等を通過して排水設備を設けようとする者は、当該家屋又は土地所有者の承諾書

(2) 他人の所有する排水設備(以下「本管」という。)に接続して排水設備(以下「支管」という。)を設けようとするときは、本管所有者の承諾書

(3) その他管理者が特に必要があると認めたときは、利害関係人

2 前項の工事をしようとする者が、本管取得の手続をしないときは、その支管の使用を廃止したものとみなす。

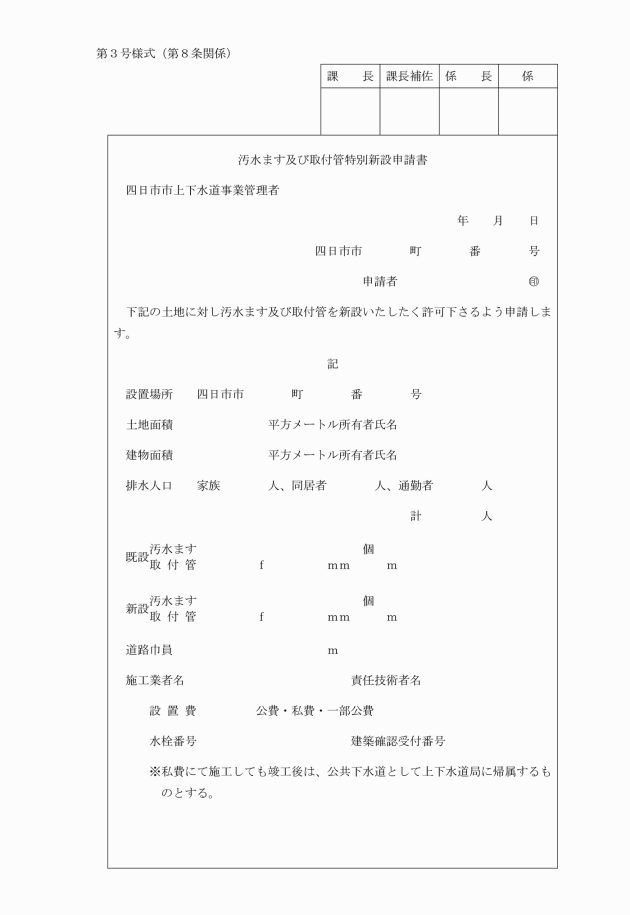

(汚水ます及び取付管の設置基準)

第8条 公共下水道の汚水ます及び取付管の設置基準は、次のとおりとする。

区分 | 敷地面積 | 汚水ますの数 | 取付管の数 | 備考 | |

取付管の内径 | 100ミリメートルまたは150ミリメートル | 500平方メートル未満 | 1箇所 | 1本 | |

500平方メートル以上 | 500平方メートルを超える部分については、500平方メートルごとに1箇所 | 500平方メートルを超える部分については、500平方メートルごとに1本 | 建物の配置その他の事由により左記により難い場合は管理者が定める。 | ||

200ミリメートル | 1,500平方メートル未満 | 1箇所 | 1本 | ||

1,500平方メートル以上 | 1,500平方メートルを超える部分については、1,500平方メートルごとに1箇所 | 1,500平方メートルを超える部分については、1,500平方メートルごとに1本 | 建物の配置その他の事由により左記により難い場合は管理者が定める。 | ||

(施設の帰属)

第9条 前条第2項の規定により新設した汚水ます及び取付管は、工事が完成した後は市の所有に属するものとする。

(汚水ますの管理)

第10条 汚水ますは、排水設備の使用者又は所有者が清潔を保ち、かつ、その設備の点検、取替、修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件をおいてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、使用者若しくは所有者に原状回復を命じ、履行しないときは、四日市市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

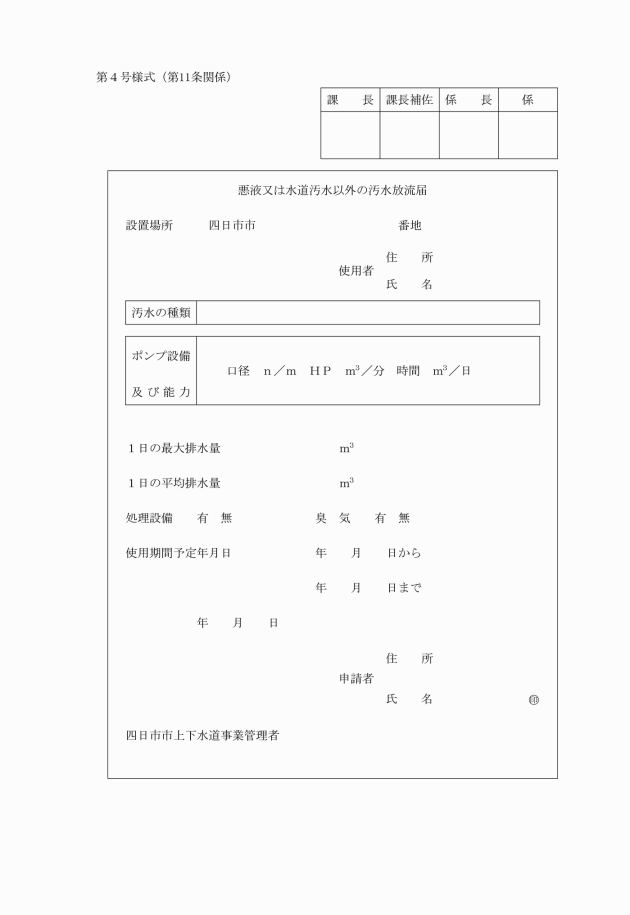

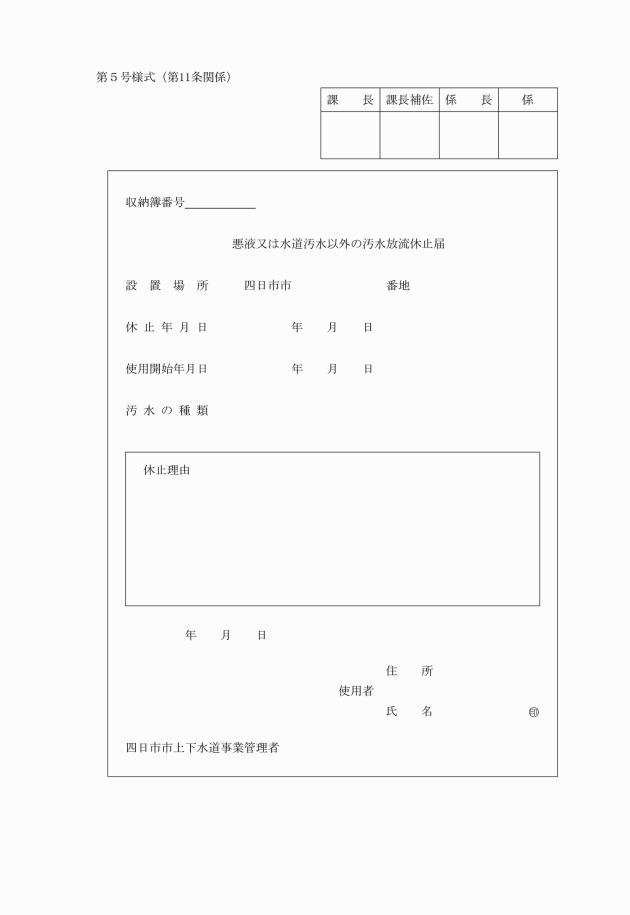

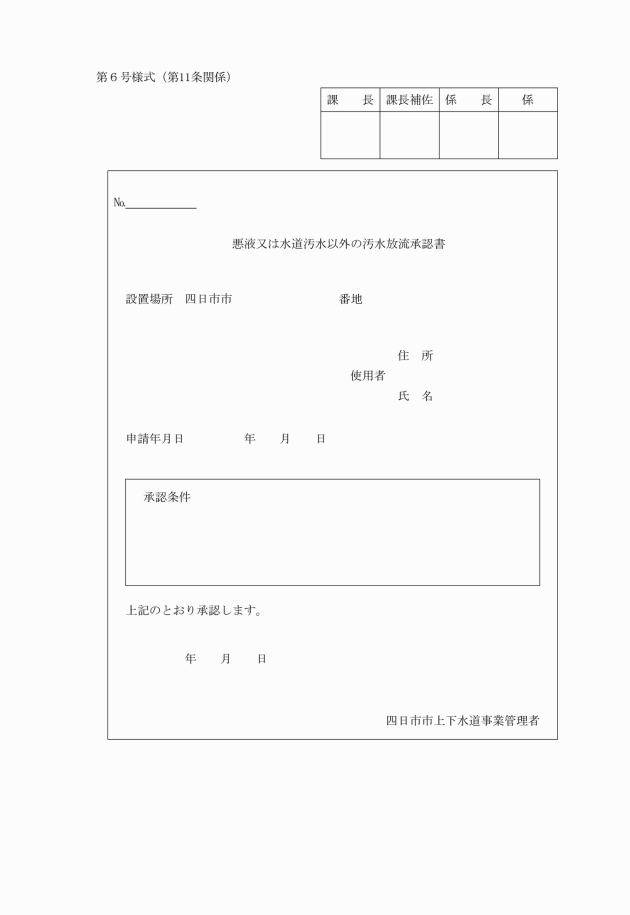

2 管理者は、放流届及び放流変更届に基づき支障ないと認めたときは、承認書(第6号様式)を交付する。

3 土木建築又はその他の工事により一時的に公共下水道に排水しようとするときも第1項に準ずるものとする。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他管理者が適当と定める検定の方法により行わなければならない。

(2) 水質の測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行わなければならない。

2 除害施設の設置者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条第1項及び第9条の5第1項第2号に定める項目につき、下水の量に応じ、次のとおり水質の測定を行わなければならない。

施設の種別 水質の項目 | 1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル以上の事業所 | 1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満の事業所 |

温度 | 排水の期間中1日1回以上 | 1年に2回以上 |

水素イオン濃度 | ||

生物学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |

その他 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

3 特定施設の設置者は、施行令第9条第1項第1号、第9条の4及び第9条の5第1項第2号に定める項目につき、次のとおり水質の測定を行わなければならない。

水質の項目 | 測定の回数 |

温度 | 排水の期間中1日1回以上 |

水素イオン濃度 | |

生物学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

その他 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

(排水設備の設置)

第13条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第14条 排水設備の構造基準は、施行令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口にはじん芥その他固形物の流下をとめるための目巾10ミリメートル以下のストレーナか金網を設けること。

(2) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の流出口には、防臭装置を取り付けること。ただし防臭装置として用いるトラツプは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は次のとおりとする。

衛生器具 | 口径 |

大便器(兼用便器を含む。) | 75ミリメートル以上 |

小便器 | 40ミリメートル以上 |

ストール小便器 | 50ミリメートル以上 |

バス(浴室) | 40ミリメートル以上 |

料理場流し | 40ミリメートル以上 |

洗濯流し | 40ミリメートル以上 |

掃除用流し | 65ミリメートル以上 |

手洗い器 | 25ミリメートル以上 |

洗面器 | 30ミリメートル以上 |

床排水 | 50ミリメートル以上 |

(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られると認められるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。また土砂を多量に排出する流し口には、適当な砂溜を設けること。

(5) 管渠の構造及び基準は次のとおりとする。

ア 管渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水のみを排水するものについては開渠とすることができる。

イ 管渠の勾配は特別の場合を除き次の表に掲げるとおりとする。

排水管の内径 | 勾配 |

100ミリメートル | 100分の2以上 |

125ミリメートル | 100分の1.7以上 |

150ミリメートル | 100分の1.5以上 |

200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |

ウ 排水管の土被りは、私道内で45センチメートル以上、宅地内では、20センチメートル以上を基準とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(6) ますの構造及び基準は、次のとおりとする。

ア 管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所については、枝付管又は曲管を用いることができること。

イ ますは、排出側内法寸法以上の円形又は角形とし、コンクリート製、鉄筋コンクリート製、プラスチック製等の水密なものとすること。

(7) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

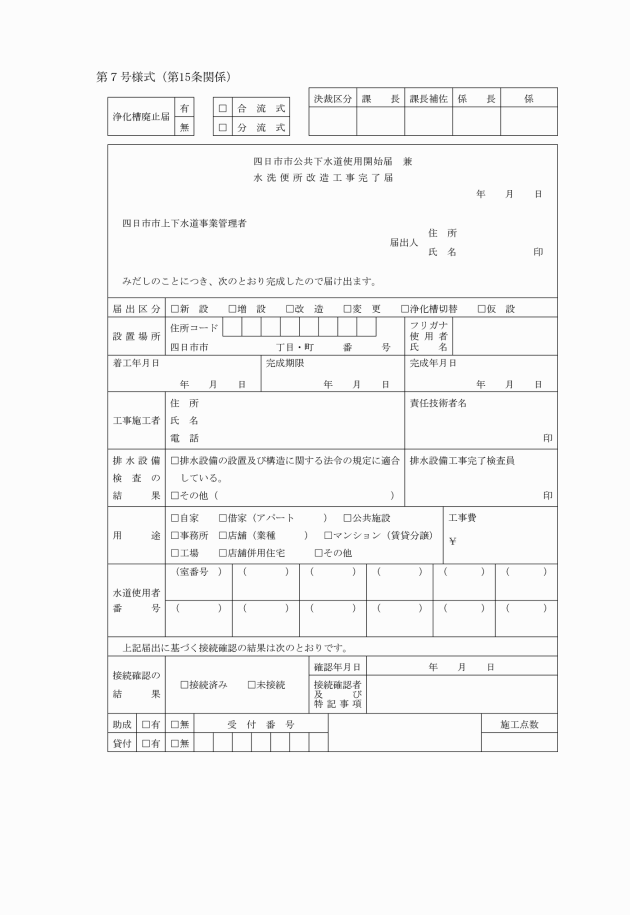

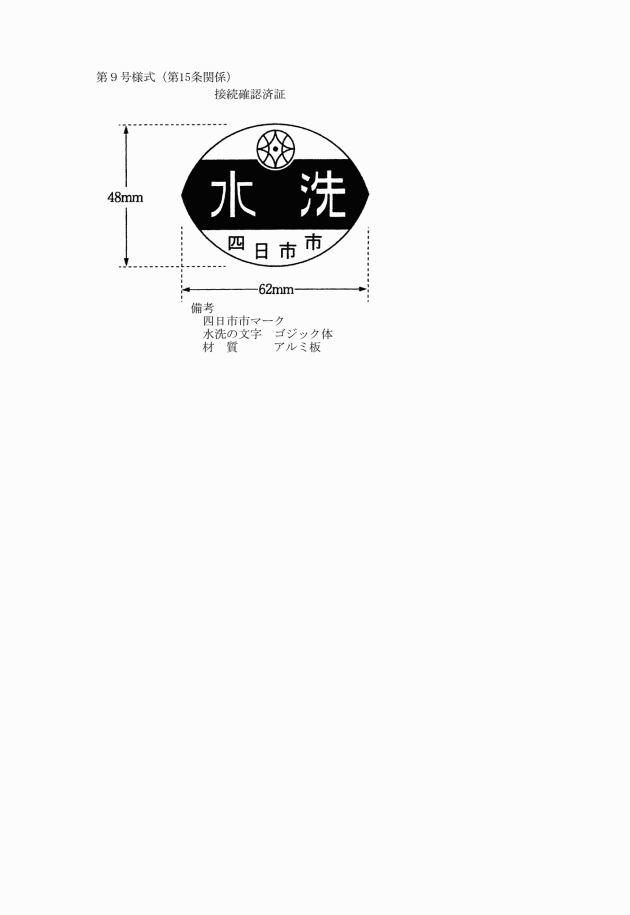

3 管理者は、排水設備の完成届出をなした者に接続確認済証(第9号様式)を交付するものとする。

4 前項の規定により交付した接続確認済証は、門戸等の見やすい箇所に掲出しなければならない。

5 管理者は、排水設備の接続確認の結果、公共下水道の機能を著しく阻害すると認めたときは、改善を命ずることができる。

(使用料の徴収方法)

第16条 条例第16条第2項の規定によるもののほか、管理者が必要と認めるときは請求書又はその他の方法により納付させることができる。

2 使用料の納付後その使用料に増減を生じたときは、その差額を精算する。

(使用料等の督促)

第17条 使用料及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、管理者は督促状を発する。

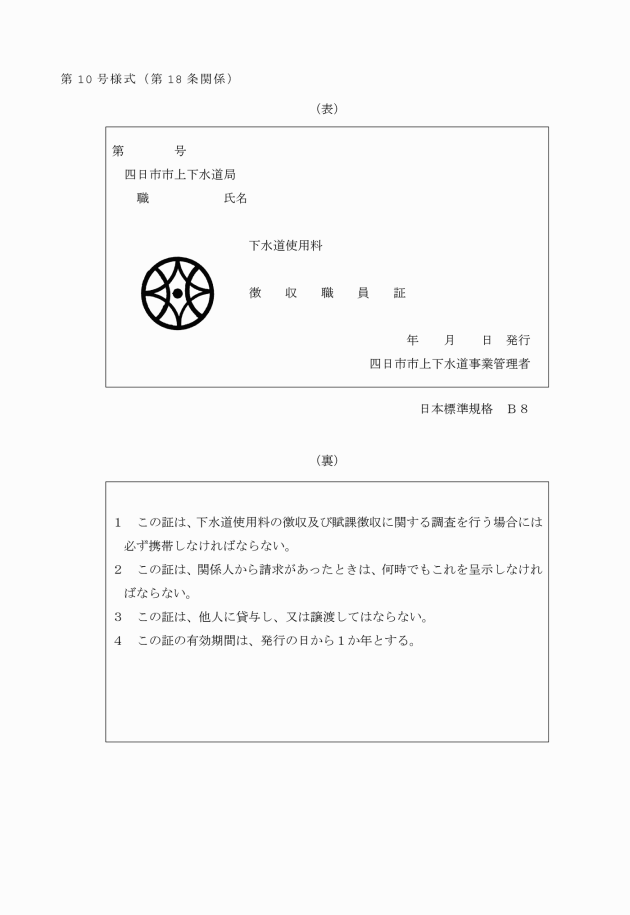

(係員の証票)

第18条 次の各号の業務に従事する者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

(1) 下水道使用料の徴収及び賦課徴収に関する調査を行う者(第10号様式)

(2) 下水道使用料の滞納者に係る財産差押を行う者(第11号様式)

(3) 排水設備又は除害施設の検査を行う者(第12号様式)

2 排水設備又は除外施設の検査を行う者は、施行令第15条第1号に規定する資格を有する者のうち管理者が任命したものでなければならない。

(ディスポーザキッチン排水処理システムの維持管理)

第19条 ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の利用者は、そのシステムの維持管理を条例第5条第2項第5号イに基づき実施し、当該維持管理に関する資料を作成のうえ、当該資料を作成後3年間保存しなければならない。

2 管理者は、システムの維持管理が適切になされているか確認するため、システムの利用者に対し前項に掲げる資料の提出を求め、又はそのシステムが設置されている建築物の立入検査をすることができる。

3 管理者は、前項に規定する確認の結果、維持管理が適切になされていないと認めたときは、利用者に対し、必要な改善の措置を命ずることができる。

4 利用者は、前項の規定に基づき措置を命ぜられたときは、速やかにこれに対応しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程6号〕)

(簡易な除害施設の維持管理)

第20条 条例第14条第2項に規定する簡易な除害施設は、使用者において清潔に維持管理しなければならない。

(管理者の認定による使用料の徴収)

第21条 管理者は、第15条に規定する排水設備工事完成の届出をなさずに公共下水道を使用している者を確認したときは、その確認した月の直前の2箇月ごとの納期限から使用料を徴収することができる。

(1) 上水道給水量及び公共下水道に汚水を排除しない設備部分の給水管に使用者が量水器を取り付け、毎料金月末に読み取った量水器の数値

(2) 上水道給水量及び毎料金月末までの製品量又は材料量の水の含有率等の算定資料により算定した製品に含有される上水道量

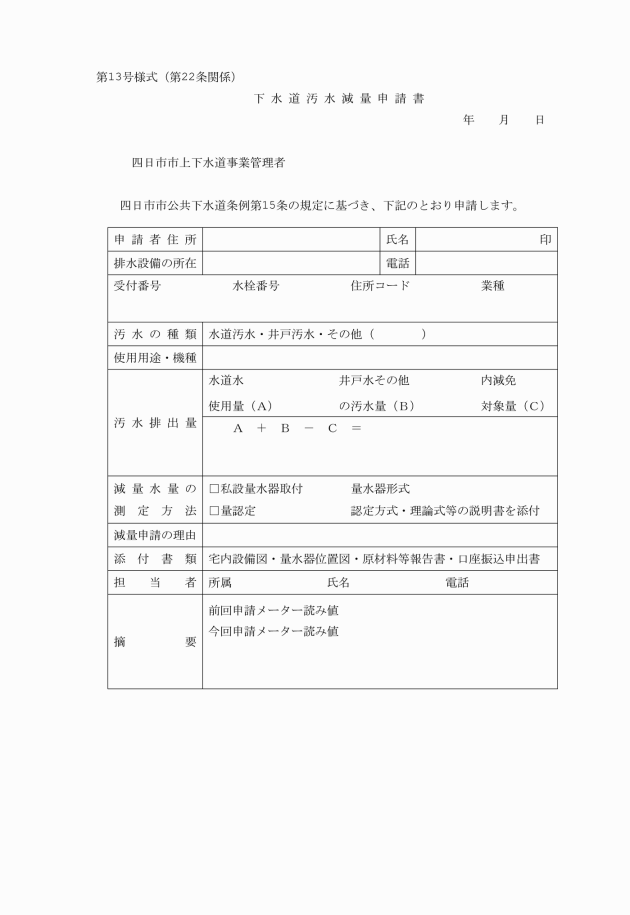

(水道水以外の汚水の使用料の算定)

第23条 条例第15条の2第3項ただし書による使用水量の認定を受けようとする者は、井戸水等の揚水装置に量水器を取り付け、その数値を毎料金月末に読み取り、翌月7日までに上下水道局に報告しなければならない。この場合において、使用料の算定は、条例第17条に規定する一般汚水として計算するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合については、その他の汚水として計算することができる。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年1月19日上下水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日上下水管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成19年上下水管規程1号〕)

(全部改正〔平成19年上下水管規程1号〕)