○四日市市公文例規程

昭和59年3月6日

訓令第1号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市における公用文の例式、文体、用字、用語、配字等について、必要な事項を定めるものとする。

(公用文の種類)

第2条 この規程における公用文の種類は、四日市市文書管理規程(平成20年年四日市市訓令第7号)第3条に定めるところによる。

(一部改正〔平成20年訓令7号〕)

(左横書きの原則)

第3条 公用文は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に縦書きを必要とするもの

(用字及び用語)

第4条 公用文の用字及び用語は、次によるものとする。

(1) 漢字については、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)による。

(2) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)による。

(3) 送り仮名は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)による。

(4) 条例、規則、訓令及び要綱における漢字使用及び送り仮名については、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣法制局総発第208号)による。

(5) 外国の地名、人名及び外来語の表記方法は、「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)による。

(6) ローマ字のつづり方については、「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)による。

(一部改正〔平成23年訓令4号〕)

(文体)

第5条 公用文の文体については、おおむね次の基準による。

(1) 文体は、原則として「である」体の口語文を用い、公告、掲示及び往復文書の類は、「ます」体を用いる。

(2) 文章は、できる限り区切って短くする。

(3) 文の飾り、あいまいな言葉、回りくどい表現は、避けて、簡潔で論理的な文章とする。

(4) 文の内容により、箇条書等の方法を取り入れ、理解しやすい文章とする。

(数字)

第6条 数字は、別表第1の「数字の書き表し方について」によるものとする。

(符号)

第7条 符号は、別表第2の「符号の用い方について」によるものとする。

(公用文の例式)

第8条 公用文の例式は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 四日市市公文例(昭和25年四日市市訓令甲第3号)は、廃止する。

附則(昭和61年12月27日訓令第14号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

附則(平成17年2月4日訓令第2号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月26日訓令第4号)

この規程は、平成23年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

数字の書き表し方について

1 左横書き文書に用いる数字は、原則として、アラビア数字とする。縦書き文書に用いる数字は、原則として漢数字とする。

2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、左横書き文書においては「,」を、縦書き文書においては、「、」を用いる。ただし、文書番号、電話番号、年号など特別なものは、区切りを付けない。

3 小数及び分数の書き方は、次の例による。ただし、縦書き文書においては、「ピリオド」に代えて「なかてん」を用いる。

小数 0.12

分数  、1/2、2分の1

、1/2、2分の1

4 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。ただし、縦書き文書において省略する場合は、「ピリオド」に代えて「なかてん」を用いる。

日付 | 時刻 | 時間 | |

普通の場合 | 昭和59年1月1日 | 10時30分 | 9時間20分 |

省略する場合 | 昭和59.1.1 | 10:30 |

5 左横書き文書においては、漢数字は、次のような場合に用いる。

(1) 固有名詞

(例) 四国、九州、二重橋

(2) 概数を示す語

(例) 二・三日、四・五人、数十人

(3) 数量的な感じの薄い語

(例) 一般、一部分、四分五裂

(4) 単位として用いる語

(例) 120万、1,200億

(5) 慣用的な語

(例) 一休み、二言目、二日間続き

別表第2(第7条関係)

符号の用い方について

1 区切り符号

(1) 「。」(まる)

句点として用いる。

(2) 「、」(てん)、「,」(コンマ)

読点として用いる。ただし、縦書き文書においては、「,」は用いない。

(3) 「・」(なかてん)

事物の名称等を列挙する場合であって、「、」または「,」を用いることが適当でないとき、又は外国語などの区切りに用いる。

なお、縦書き文書においては、このほか、整数の部分と小数の部分を区分するときに用いる。

(例) 小・中学校、高等学校、大学

ファイリング・システム

(4) 「.」(ピリオド)

単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。ただし、縦書き文書においては、用いない。

(例) 1.15円、N.H.K

(5) 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。ただし、縦書き文書においては、用いない。

(例) 注:○○○○、電話:51-1155

(6) 「~」(なみがた)

「・・から・・まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第3号、四日市~名古屋

(7) 「―」(ダッシュ)

語句の説明や言い換えなどに用い、また、住居番号等を省略して書く場合に用いる。

(例) 信号灯 赤―止まれ、諏訪町1―5(1番5号)

(8) 「「 」」(かぎ括弧)

言葉を定義する場合又は他の語句若しくは文章を引用する場合などに、その言葉又は引用する語句などを明示するために用いる。

(例) この条例において、「職員」とは、・・・・

(9) 「( )」(括弧)

一つの語句や文の後に注釈などを加えたり、省略を示す場合、見出しを囲む場合等に用いる。

(例) 四日市市長(以下「甲」という。)

2 繰り返し符号

(1) 「々」

同じ漢字が続くときに用いるが、「民主主義」「工事事務所」などのように、前の漢字と後ろの漢字がそれぞれ異なった意味に用いられるときは、用いない。

(例) 軽々しい、日々

(2) 「〃」

表、台帳、帳簿などの場合、「同」の代わりとして用いる。

3 見出し符号

(1) 項目を細別するときは、次の例による。ただし、項目の少ない場合には、「第1」を省いて「1」から用いることができる。

(例)(横書き文書の場合)

第1 1 (1) ア (ア) a (a)

第2 2 (2) イ (イ) b (b)

(縦書き文書の場合)

第一 一 1 (一) (1) ア (ア)

第二 二 2 (二) (2) イ (イ)

(2) 見出し符号には句読点を打たず、1字分を空白とする。

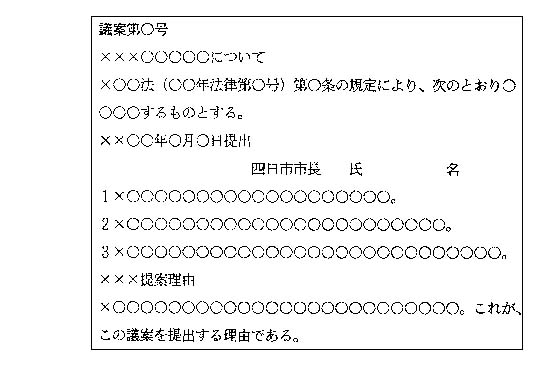

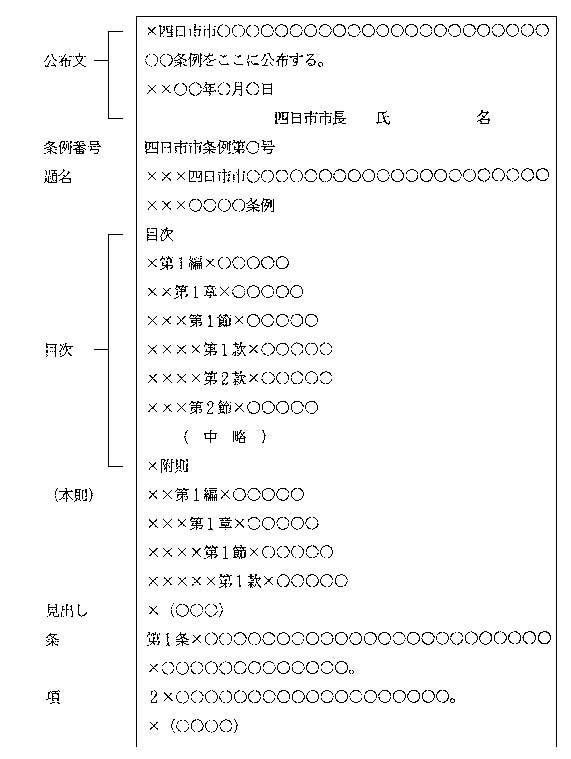

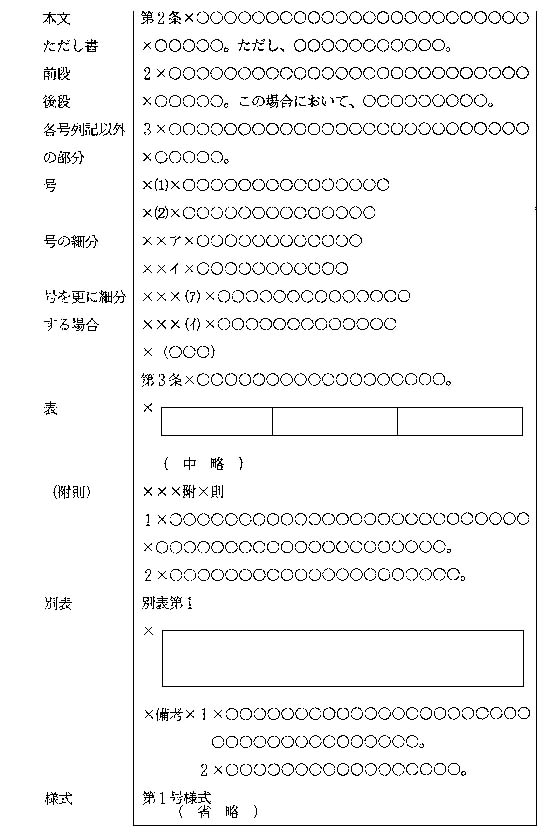

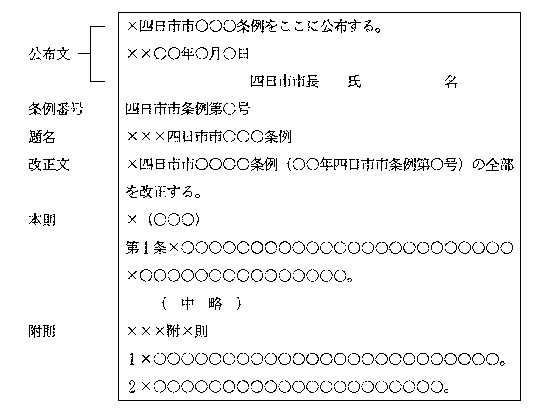

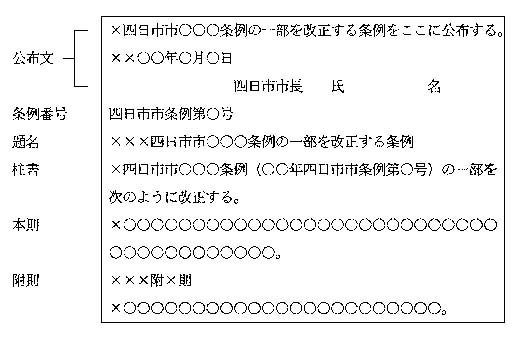

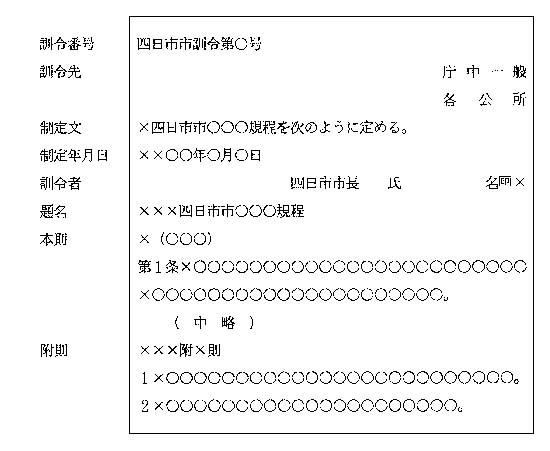

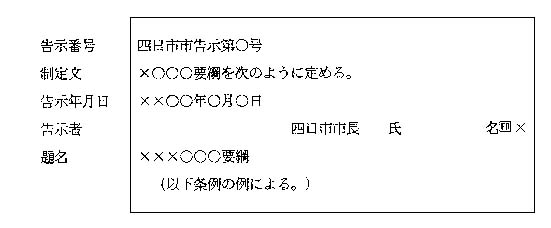

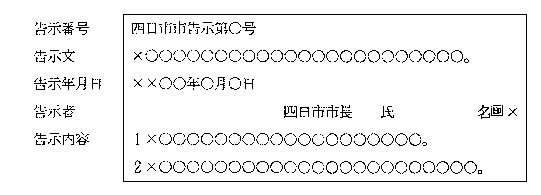

別表第3(第8条関係)

(一部改正〔平成17年訓令2号〕)

1 例規文書

(1) 条例

ア 新たに制定する場合

イ 全部を改正する場合

ウ 一部を改正する場合

(2) 規則

規則については、条例の例による。

(3) 訓令

(4) 告示

ア 規程形式による場合

イ 規程形式によらない場合

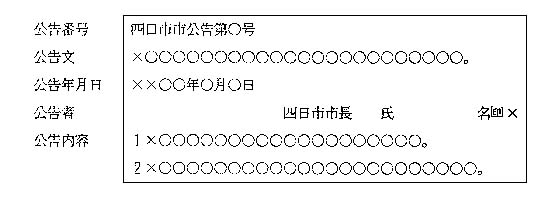

(5) 公告

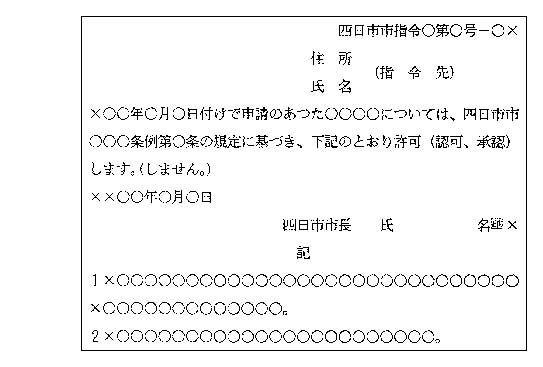

(6) 指令

2 一般文書

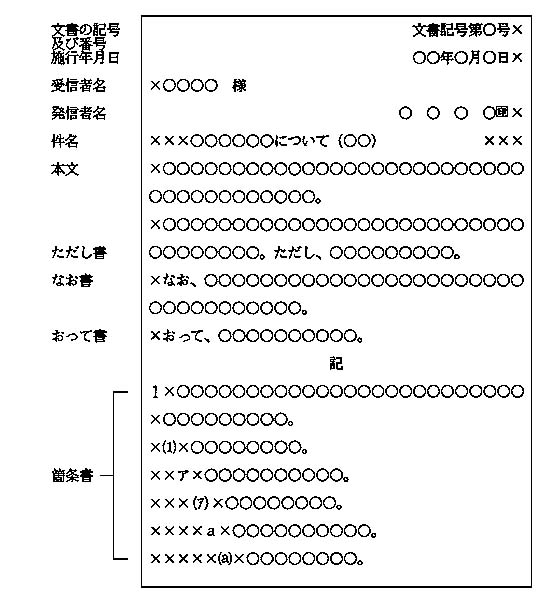

(1) 照会、回答、通知、通達、報告、依頼、申請、進達等

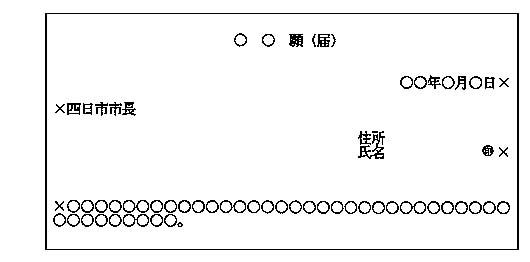

(2) 願及び届

(3) 証明書

(4) 辞令

(5) 契約書

(6) 書簡文

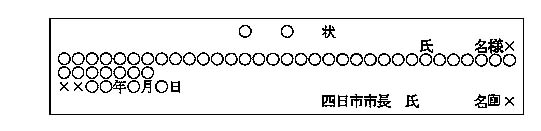

(7) 賞状、表彰状及び感謝状

(8) 議案