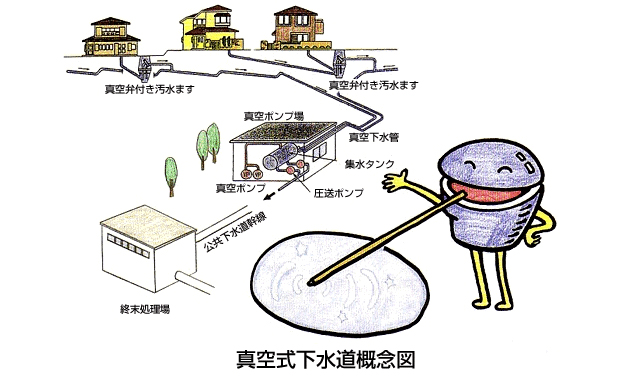

真空式下水道

磯津地区の地盤は、砂層で地下水位が高く、外潮位の影響を受けており、また道路幅も狭く、自然流下方式で整備することは非常に困難なことから、管渠施工が容易であり、施工期間の短縮を図ることができる真空式下水道システムを採用しています。

真空式下水道システムとは管路内に真空を発生させ、汚水を空気と混合して真空の力により搬送収集する方式で、真空を発生させる中継ポンプ場と真空下水管と真空弁ユニットで構成されています。

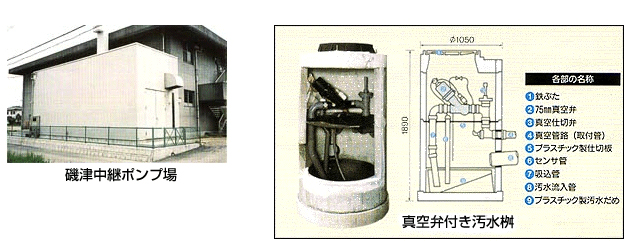

磯津中継ポンプ場 (施設の概要)

- 事業認定

- 平成4年9月16日

- 対象地区

- 磯津地区 約33.4ha

- 処理人口

- 1,800人

- 処理水量

- 1,219㎥/日最大

- ポンプ場

- 磯津中継ポンプ場(真空式)

- 真空管

- 直径100~200mm L=3,811m

- 総事業費

- 約11億円

- 事業期間

- 平成4年度~10年度

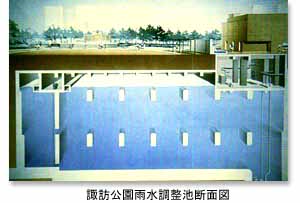

諏訪公園雨水調整池

雨水調整池は、都市化等による雨水流出量の増大に対して、下流の施設、水路等の能力の増強が困難なときに一時的に雨水を貯留する施設です。

本市では、下水道整備済み区域である中心市街地の浸水対策として、平成5年に諏訪公園地下に、貯留能力20,400立方メートルの雨水調整池を設置して都市型災害に備えています。

諏訪公園雨水調整池の概要

- 事業認定

- 平成元年12月15日

- 対象地区

- 納屋排水区 約143.3ha

- 貯水能力

- 20,400㎥

- 大きさ

- 長さ48m 幅33.6m 深さ20.2m~23.0m(有効水深 15.5m)

- 事業期間

- 平成2年9月~平成5年6月(本体工事)

- 総事業費

-

調整池 30.3億円

導流管 8.7億円

計 39億円

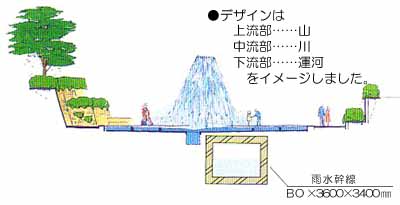

せせらぎ広場

景観整備の必要性

富田富州原雨水1号幹線は従来運河として景観が保たれていたところを幹線水路として位置づけ、鋼矢板水路で整備(昭和51~52年度)を行いましたが、近年河床に雑草が繁茂し景観が著しく醜くなり「下水道整備により景観が損なわれてしまった。」と苦情を受けるようになりました。

このような中で下水道整備の理解を得るには、水と親しめる景観の回復が不可欠と考え、「雑草と張りコンクリートの水路」から「せせらぎと緑」への景観整備を行いました。

その結果、平成10年7月に「水と緑のせせらぎ広場」として建設大臣より「手づくり郷土賞」を受賞しました。

「水と緑のせせらぎ広場」の計画概要

- 延長

- 737m

- 幅

- 20m(12~33m)

- 事業費

- 約15億2千万円

- 事業期間

- 平成4年度~10年度

期待する効果

市民憲章に掲げている「自然を愛し緑と水のきれいなまちをつくります。」を実現するため、また景観整備を行うことで下水事業をよりよく理解してもらうため、「下水道整備がもたらす環境整備向上への理解」「地域住民の環境整備改善意欲の回復」を図ります。

市民憲章に掲げている「自然を愛し緑と水のきれいなまちをつくります。」を実現するため、また景観整備を行うことで下水事業をよりよく理解してもらうため、「下水道整備がもたらす環境整備向上への理解」「地域住民の環境整備改善意欲の回復」を図ります。

なお、本事業の中で、汚泥資源ブロックを活用して下水道のアピール効果をさらに高めます。

汚泥焼却灰

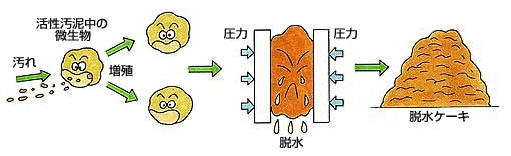

汚泥焼却灰の再利用(家庭の汚れはどこへ行く?下水汚泥資源の有効利用)

私たちは、日々の生活でたくさんの水を使い、汚れた水として流しています。 それでは、その汚れた水はどこへ行くのでしょう。「下水道があるから、処理場できれいになって川や海へ出て行くのでしょう。だから大丈夫よ。」なんて楽観的になってはいませんか。確かに水はきれいになります。でも汚れまでこの世から完全になくなってしまうのでしょうか。 実は下水中の汚れの大部分は活性汚泥という微生物の固まりのようなものに生まれ変わります。だから汚水がある限り活性汚泥は増え続けます。 この活性汚泥を集めて脱水すると汚泥の固まりが得られます。これがいわゆる下水汚泥(脱水ケーキ)です。

下水汚泥は、焼却や埋立などの方法で処分されています。

しかし、近年リサイクルへの期待が高まる中、下水汚泥の有効利用が注目されるようになってきました。

元来、下水汚泥には多くの資源・エネルギーが含まれており、それを様々な形に利用して社会に役立てようというのです。このため、今では汚水汚泥の有効利用に対する研究や試みが全国的に行われています。

四日市市上下水道局においても、下水汚泥を少しでも有効に利用するため、セメント原料として再利用しています。

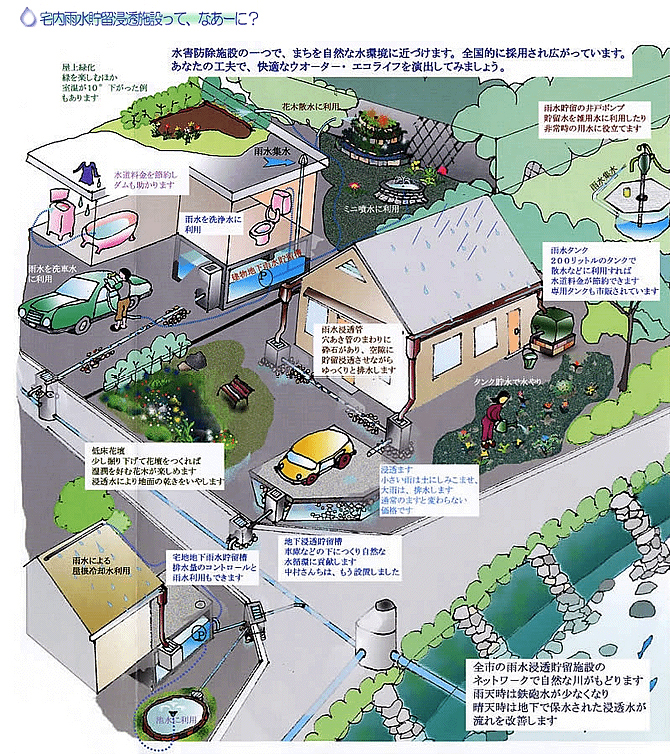

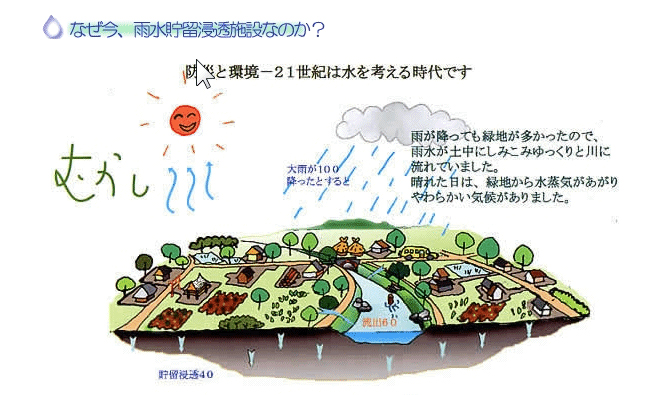

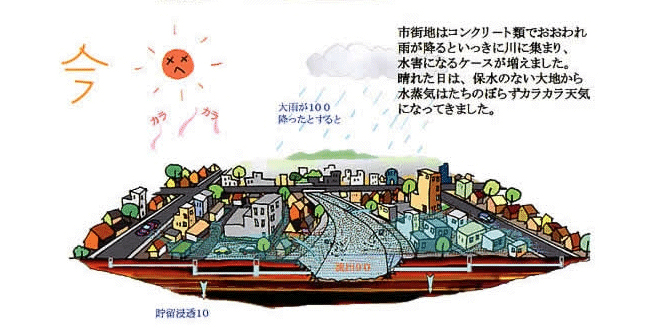

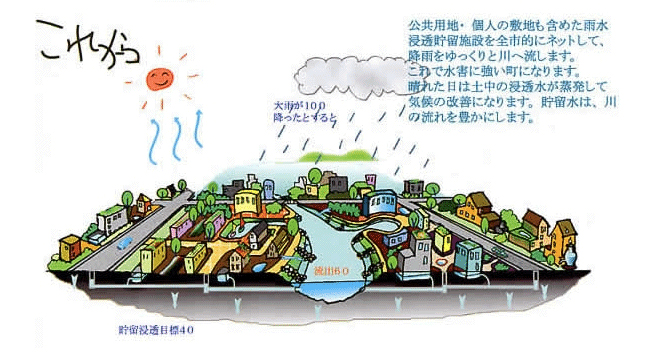

雨水貯留浸透施設

宅内雨水貯留浸透施設