HOME >四日市市制施行120年の歩み

四日市市制施行120年の歩み-History-

| 1897 明治 |

明治時代の四日市港 |

|---|---|

| 1912 大正 |

|

| 1926 昭和 |

昭和6年に竣工 した市の庁舎(浜町)

博覧会会場(千歳町)の配置図

諏訪新道での優勝パレード

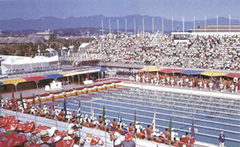

夏季大会の開会式(中央緑地水泳球技場)

|

| 1989 平成 |

|

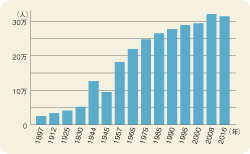

古来から続く人の営み本市の歴史は古く、市内各地には旧石器時代の石器や弥生時代の集落跡、そして奈良時代の地方の役所跡と見られる久留倍官衙遺跡など、さまざまな時代を通して人の営みを伝える遺物、遺構が数多く見つかっています。 地域の交通・物流の要地であったことから、室町時代には定期市が開かれるようになり、これが「四日市」の名の由来といわれています。そして、江戸時代には東海道五十三次の43番目の宿場町となり、参勤交代や伊勢参宮など、人・物の往来がますます活発化しました。また、海上交通においても天然の良港を拠点に多くの回船が行き交い、陸海の交通要地の商業のまちとして大いに繁栄しました。 こうして歴史をたどると、古くから先人たちがこの地につくってきたにぎわいが、今の四日市市のルーツにあることに気付かされます。  室町時代の定期市の様子(博物館常設展の展示) 商業のまちから工業都市へ市制が施行された120年前、日本は近代国家へと歩み出していました。その縮図のごとく、四日市ではさまざまな近代産業が興り、発展を遂げます。この礎となったのは四日市港の存在でした。 明治6年から17年にかけ、稲葉三右衛門が私財を投じて行った修築事業を契機に、四日市港は、国際貿易港へと発展していきます。明治32年に伊勢湾で最初の開港場に指定されると、紡績をはじめ、製糸、漁網、製陶など、さまざまな産業の輸出拠点となっていきました。 一方で、明治32年には関西鉄道(現在の関西本線)の名古屋・大阪間が全通します。こうして陸海の交通に恵まれた四日市は、商業のまちから工業都市へと変遷していくことになります。 進むまちづくりと市域の拡大市制施行以来、四日市港はさらなる整備が進められ、綿花の輸入港としてもにぎわいを見せていきました。また、明治末期から昭和初期にかけて道路や河川の整備、大規模な土木事業が行われ、市街地の開発も進みます。こうした市勢の進展に対応し、昭和5年から32年にかけて、段階的に町村合併を繰り返して市域を拡大していきました。 人口の変遷市制施行当時約2万5千人だった人口は、町村合併を経て順調に増加。1944(昭和19)年には12万7千人近くになりますが、戦災で1945(昭和20)年には25%近く減少し、10万人を割り込みます。戦後は高度経済成長とさらなる合併を経て急激に増加。2008(平成20)年にピーク(約31万5千人)を迎え、その後は微減傾向で今日(約31万2千人)に至ります。  環境先進都市、そして

|